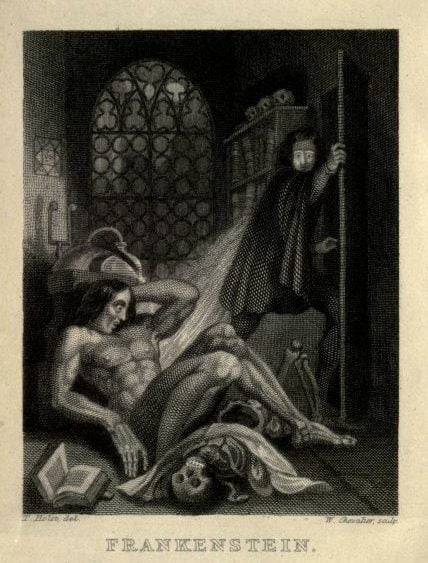

Em 1816, sob a influência da força filosófica e poética do Iluminismo e do Humanismo (que ainda se desdobravam em ondas sobre a Europa), um obstinado cientista fabrica, a partir de restos de cadáveres, um outro ser – uma outra experiência de corpo, de vida e morte, cujo potencial disruptivo ameaça a estabilidade da raça humana. Rapidamente, do fascínio febril declinamos para o horror inominável: Victor Frankenstein repudia sua horrenda criação e a descarta como grosseiro amontoado de carne e membros mal costurados. Esse ódio, essa recusa à alteridade marca, mais uma vez, um processo civilizatório sobre o corpo e a subjetividade que exclui, de maneira categórica, tudo aquilo que escapa à norma – ou ao regime estético-sexual sempre muito estreito.

É dessa forma que adentramos no século XIX: sob a sombra de narrativas monstruosas nas quais o corpo emerge como um espaço em disputa, a ser colonizado, domesticado e civilizado – uma disputa ainda em curso: os saberes e afetos selvagens versus a formatação normativa civilizada (da Europa branca). No Brasil, O Guarani (1857), de José de Alencar, é um interessante mapa dessas tensões. A antropofagia, antes de se tornar um conceito, era uma prática. Corpo e terra, corpo e trabalho, corpo e máquina, corpo e carne, corpo e sangue: nas profundidades, como escreveu Deleuze sobre Alice, tudo é horrível; tudo é monstruoso.

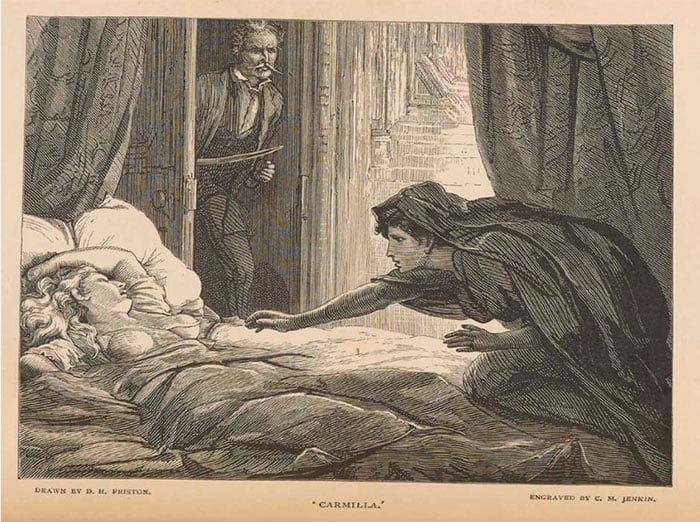

A monstruosidade migra – os monstros são nômades. Não podem permanecer no mesmo lugar durante muito tempo porque são descobertos, revelados, caçados, aprisionados, exibidos, exotizados, fetichizados, destruídos… Por isso, a monstruosidade migra – tanto o corpo, as personagens monstruosas, como o conceito e suas ramificações, que devem ser modulares, nômades, não se deixar capturar e corroer as molduras que limitam e informam. Em muitas narrativas, a monstruosidade é aquilo (!) que reage, de alguma forma, ao normal – esse normal que não precisa de adjetivos.

Há algum tempo esses seres residuais, essas imagens, constituem, para mim, principal campo de interesse. “Seres residuais” porque os monstros, em geral, emergem dos resíduos, dos discursos e imaginários que descartamos, de tudo aquilo sobre o qual não falamos e escondemos debaixo das camas, dos tapetes e dos armários. A monstruosidade é, também, a superfície sobre a qual depositamos nossos medos, angústias, ansiedades e desejos não atualizados.

Nesse espaço, então, desenharei uma espécie de mapa afetivo das questões que me atravessam – e, acredito e espero, que sejam questões nas quais possamos vislumbrar pontas das urgências contemporâneas. Dessa forma, inscrevo também as monstruosidades no campo da política, convocando divers_s autores que se debruçam sobre esses corpos, essas narrativas e fabricações perturbadas e perturbadoras do imaginário.

Para concluir esse primeiro movimento, uma nota pessoal: o que nos move, o que nos eleva e faz com que a gente siga, de alguma forma, nessa realidade povoada por irrealidades, é o afeto – nossa capacidade de afetar e ser afetado. Não devemos compreender, sempre, o afeto como algo pacificador e homogeneizador; o afeto, muitas vezes, é tenso e caótico; é violento e desmedido, ébrio, irregular, gago e desarticulado. Mas somos atravessados por isso. Decodificamos. Nossos corpos, nossas experiências, de vez em quando, deixam-se impregnar pelo Outro e somos, então, monstrificados pela alteridade. Tornamo-nos, também, monstruosos – deixamos de habitar as convenientes e iluminadas avenidas para nos aventurar nos porões escuros do pensamento. Produzir monstruosidades é, também, produzir afetos.